„…wunderschön beschreibt das Abgebildete nur sehr unzureichend. Ich muss zugeben, diese 80 Köpfe, in einem kühnen Längsformat untergebracht, übertreffen doch alles. Man ist hin- und hergerissen einerseits von der ungemeinen Strenge der Komposition (gleichförmig parallele Diagonalen, gleichbleibende Größe der Quadrate, gleichbleibende Hintergrundfarbe in jeweils allen 4 Diagonalquadraten, Füllung mit gleichbleibendem Kopfmuster) und ist andererseits sprachlos über die ungemeine Vielfalt in der Ausgestaltung der Köpfe, in der Abfolge der Farbwerte der Diagonalen, in der Verknüpfung der Farbwerte der Diagonalen mit denen in der Köpfen. Und bei all dem wird dann auch noch die ganze Farbskala durchlaufen, mit aufmunternder Fröhlichkeit.

Diese Köpfe lassen mich an Johann Sebastian Bach denken, nicht nur wegen der Kopfsilhouette, sondern vor allem wegen der strengen und raffinierten mehrstimmigen Durcharbeitung eines thematischen Einfalls. Also: bildgewordene Fugen. Und mit den 80 Köpfen scheint mir nun Bachs Meisterwerk „Die Kunst der Fuge“ repräsentiert, so glückhaft schließt sich hier der Bogen.

Bei dem meisterlichen Werk Bachs, das die abendländische Musikentwicklung so nachhaltig beeinflusst hat, meine ich natürlich das „wohltemperierte Klavier“, das in 24 Fugen-Sätzen alle Dur- und Molltonarten durchläuft…Legt man dieses Schema zugrunde, bei dem sich naturgemäß Dur- und Molltonarten abwechseln müssen, könnte ich noch doch nachtragen, dass die Farbe der Hintergrund-Diagonalen natürlich nicht 24 Wertigkeiten durchlaufen (was sollte auch eine derart platte Analogie), dass aber wohl die strahlenden Dur-Tönungen überwiegen. Die Moll-Werte verbinde ich eher mit den verschiedenen violetten Tönungen.

Ich habe sogar noch eine andere Assoziation. Ich stelle sogar eine Verbindung zu indianischer Teppichkunst her. Der Hang zum Geometrischen, das Zulassen von Diagonalen, Stufen, Treppen, Parallelen usw. Allerdings: bei aller Farbigkeit sind sie meistens einfarbiger und erdfarbiger. Gleichviel: ein Brückenschlag aus dem 21. Jahrhundert zu frühen Ackerbaukulturen ist doch etwas Bemerkenswertes.“ (Dr. Gerhard Gerdsmeier)

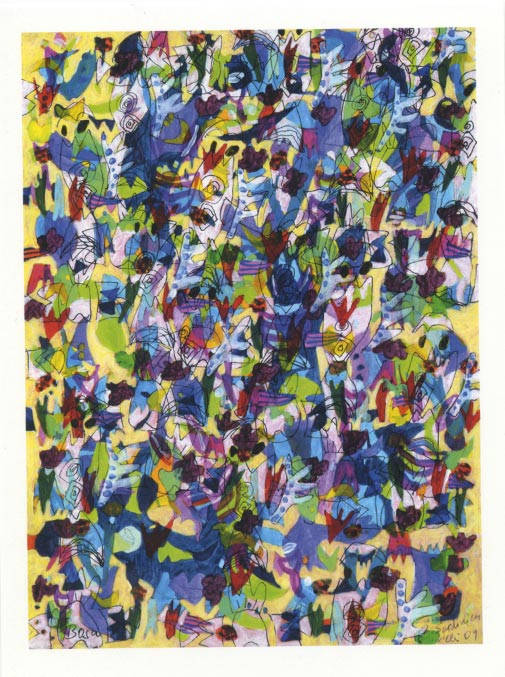

„Der quirlige Farbgruß, der die gesamte Farbpalette überfliegt und dennoch nicht banal bunt wirkt, weckt in mir das Interesse an der Frage, wie der Arbeitsgang wohl gewesen sein könnte und ob das rote Muster als eine spezielle Chiffre zu lesen ist. Es hat zum Beispiel eine entfernte Verwandtschaft zum chinesischen Zeichen für ‚Mensch‘, das dann noch vielfach variert und ergänzt werden kann, um Personen näher zu kennzeichnen. Allerdings stände es im Bild dann fast immer auf dem Kopf…Ich habe also viel zu schauen und zu denken.“ (Dr. Gerhard Gerdsmeier)

In der farbigen Diagonalstruktur erscheinen in Reihen gepflanzte Barockköpfe. Jedoch die festen Konturen lösen sich auf, das Gesicht verschwindet hinter der Grundfarbe des Quadrats, die Haartracht hat keinen festen Ort mehr: Jedes Quadrat hat zwar noch sein „eigenes, mysteriöses Objekt“, aber man sieht vermutlich keine Köpfe mehr. Alles ist in innere Unruhe geraten, Funken sprühen und überspringen sogar die Grenzen der Quadrate, deren Grundton dadurch auch zu vibrieren beginnt.

Die äußere Erscheinung verschwindet hinter den inneren Vorgängen, den kreativen Energien und Ideen. Die Einfälle sprühen nur so, gerade noch im Rahmen gehalten durch die Grenzen, die die kompositorischen Gesetzmäßigkeiten ihnen auferlegen.

Am heftigsten zeigt sich dieses Tun vielleicht in der gelben Diagonale. Dazu passt, dass die violetten Farbtöne zurückgenommen sind und so auch die blauen, roten, gelben und grünen Grundfarben viel kräftiger sprühen. (Dr. Gerhard Gerdsmeier)